建筑垃圾中哪些具有循环利用价值?

国内学者对建筑垃圾给出的定义,把建筑垃圾分为六大部分,包括建筑物拆除下来的砖;旧建筑拆除后不能再使用的废弃部分;建筑物施工过程中产生的废弃物,如未用完木材、落地砂浆、混凝土、金属制品、钢筋头、钢材、塑料制品、小五金等;建筑物施工中开挖基础的基坑土、边坡土或碎石等;家庭装修过程中产生的各类废料;道路翻修产生的废料。

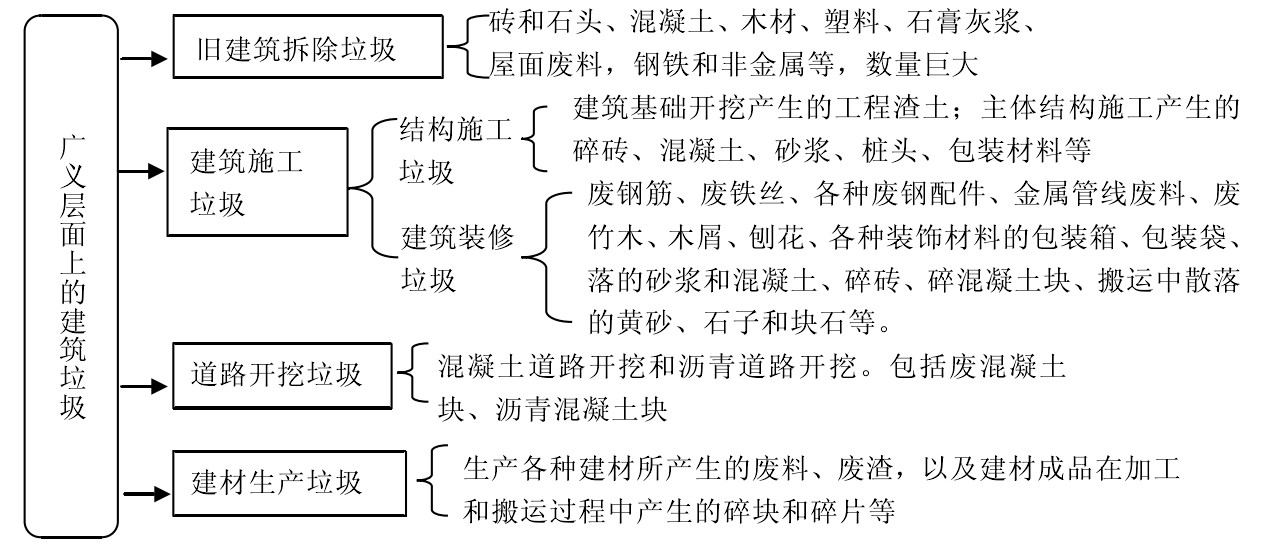

广义的层面上,建筑垃圾主要指人类在对建构筑物的建设,维修,拆除和装修的活动中产生的固体废弃物。具体可包括旧建筑物拆除垃圾、新建建筑施工垃圾、道路开挖垃圾、建材生产垃圾四大部分。当然,更广义的建筑垃圾定义还可考虑包括因地震、飓风、洪水等自然灾害或战争等人为造成的灾难毁坏建筑物而产生的废弃物料。

1.根据建筑垃圾的循环利用价值分类

为了便于建筑垃圾资源化再利用,根据可再生性和可利用价值,将建筑垃圾分为可直接利用建筑垃圾、可作为材料再生或可以用于热回收的建筑垃圾以及没有利用价值的建筑垃圾。其中,可直接利用的,如旧建筑拆除中窗、梁、尺寸较大的木料,可作为材料再生的主要是一些矿物材料,如废弃混凝土、砂浆等。

2.根据建筑垃圾的物理性质分类

从方便开展建筑垃圾资源化利用生产方面考虑,将建筑垃圾按其物理性质分类,其具体分类标准为:先将建筑垃圾分为金属类和非金属类,同时按能否燃烧分为可燃物和能不燃物,剔除金属类和可燃物后的建筑垃圾再按强度分类:标号大于C10的混凝土或石块等建筑垃圾为工类建筑垃圾;标号小于C10的废砖块等建筑垃圾命名为且类建筑垃圾。

此外,也可进一步将I类建筑垃圾细分为IA类(>C20)和IB类(C10~C20),将II类细分IIA类(C5~C10)和IIB类(< C5)。

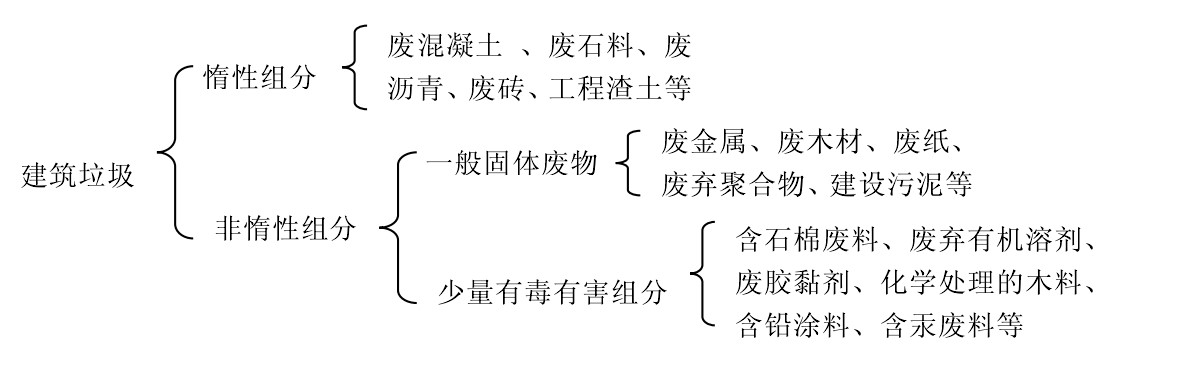

3.根据建筑垃圾的化学性质分类

为了保证建筑垃圾的无害化处理及提高建筑垃圾的处置效率,可将建筑垃圾按其化学性质分为惰性组分和非惰性组分。

据研究资料表明:超过80%的建筑垃圾为惰性组分,如果惰性建筑垃圾未被活性或非惰性垃圾污染,则其中一部分惰性建筑垃圾可直接用作回填材料或经过一定程度的资源化技术处理之后进行再生利用。